Presse - Stampa: choix d'articles - articoli scelti

LE COURRIER DU SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014

Cécile Dalla Torre

THEATRE Après «Gomorra» monté à Genève par Philippe Lüscher en 2012,

les «Chroniques Adriatiques» de Domenico Carli éclaireront bientôt au Grütli la réalité d’une Italie gangrénée par la mafia. Interview.

Domenico Carli nous reçoit chaleureusement dans son atelier à Lausanne, une ancienne école de cinéma que ce fan de Scola, Risi ou Monicelli n’a sans doute pas choisie par hasard.

C’est là qu’il y donne ses cours de théâtre, ou qu’ont eu lieu les répétitions de Lido Adriatico, dernier volet de ses Chroniques Adriatiques, récemment parues dans un même ouvrage.

La trilogie sera bientôt jouée dans son intégralité au Grütli, à Genève, sous la houlette de la metteure en scène Anne-Cécile Moser,

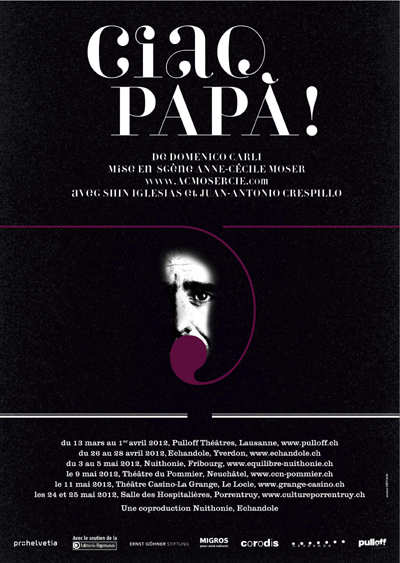

enthousiasmée dès 2012 par Ciao Papà, première des trois pièces (déjà traduite en italien, en anglais et en allemand) évoquant, sous l’angle des rapports familiaux, une terre minée par la mafia.

Ce «Rital immigré», venu des Pouilles à l’âge de cinq ans, et qui n’a jamais opté pour le passeport suisse, se raconte avec franchise et humour.

Une âme généreuse et humaniste, dont la plume déliée a merveilleusement saisi la réalité de son pays, plus que jamais gangréné par le crime organisé.

Vos Chroniques Adriatiques, qui regroupent trois pièces fictionnelles autour du système mafieux, viennent de paraître (aux Editions d’En Bas).

Vous êtes italien d’origine, né dans les Pouilles, le sujet vous est proche...

Domenico Carli: Le théâtre offre la capacité de synthétiser la réalité en tant que métaphore. Ici en l’occurrence, l’Italie.

Mais ce questionnement sur la mafia est plus général que simplement circonscrit à un pays. Le phénomène me préoccupe beaucoup, car il fait exploser pratiquement tous les rapports humains.

La confiance et la solidarité, qui semblent aujourd’hui un peu ‘old-fashioned’, sont en train de s’effriter...

Quelle analyse faites-vous du phénomène?

– Avec Nicolas Giannakopoulos, spécialiste du crime organisé, nous avions évoqué deux pistes lors d’un débat tenu après les représentations à La Chaux-de-Fonds, en 2012.

Est-ce une crise de la démocratie qui amène à ce type de comportements? Ou une crise profonde de l’ultra-libéralisme?

Les deux se rejoignent à un moment donné. Si c’est une crise de la démocratie, c’est très grave. Si c’est celle de l’ultralibéralisme, ça l’est encore plus!

On a décrété que tout était en vente, que ce soit une mère, un fils, un rein, un bout de terrain, son identité – oui, la carte d’identité est un bien négociable.

Aviez-vous en tête l’idée du triptyque lorsque vous avez commencé à écrire vos Chroniques Adriatiques?

– Non, au début il y a eu Ciao, Papà!, qu’Anne-Cécile Moser a créé au Pulloff à Lausanne, en 2012.

Puis j’ai commencé à écrire Ave Maria, qu’elle a souhaité monter aussi. Il fallait ensuite conclure, d’où la commande de Lido Adriatico.

Le sujet me hante. Est-ce que je l’ai vraiment bouclé d’ailleurs? Le crime organisé, c’est lourd à porter. Mes étagères sont pleines de livres... C’est une réalité qu’on essaie de camoufler,

mais qui est en train de miner une génération entière. Et de manière un peu plus aiguë qu’avant, en raison de la conjonction de la crise économique et de celle des valeurs,

et de la facilité à basculer dans la criminalité organisée, qui est presque valorisée par certains médias aujourd’hui.

Cela donne un humus dans lequel on baigne tout le temps. Ciao, Papà! part d’un fait réel...

– Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire autour du personnage de Renata Fonte (élue de la province de Lecce, assassinée dans les années 1980, ndlr), à qui est dédié Ciao, Papà!,

et qui est à l’origine de cette fable sur le lien père-fille. Puis il y a eu le meurtre de Gelsomina Verde, jeune femme tuée par erreur, qui a inspiré Ave Maria,

une suite de monologues adressés, qui questionnent les rapports mère-fille.

Un peu comme une enquête qui avance à la suite d’un meurtre, donnant différents points de vue sur le même événement, à la manière de Kurosawa dans Rashomon.

Je n’amène aucune solution mais s’il fallait dire quelque chose à ma génération, c’est ce que j’aurais envie de lui raconter.

Ecrire, pour qui? Pourquoi?

– Pour les enfants, on s’attaque à des thématiques plus légères, mais toujours par la réflexion.

A l’adulte, on lui en demande un peu plus. D’où le vœu pieux d’essayer de rendre la complexité de la chose, et d’éviter le manichéisme.

C’est cela qui me passionne dans l’écriture. Comment rendre plausible et touchante une femme amoureuse qui se révèle être le lendemain une criminelle sans pitié,

froide et calculatrice, comme dans Ave Maria?

Quelles voies vous mènent à l’écriture?

– Par les enquêtes, les lectures et les rencontres, et mes fréquentations, je ‘pompe’ un peu chez les autres.

J’invente, je transforme. On m’avait par exemple raconté cette anecdote d’une jeune femme voilée travaillant en Suisse dans un centre d’accueil pour l’enfance, virée du jour au lendemain. Ça m’a inspiré Boléros.

De manière générale, j’opère le travail habituel de l’auteur pour remodeler des personnages, avec des états d’âme, un point de vue sur la réalité,

sans émaner d’idées conceptuelles ou de notions idéalistes. J’essaie au contraire de les rendre très sanguins, très charnels.

Quand vous dites «enquête», qu’est-ce que cela recouvre exactement?

– Aller sur le terrain, rencontrer les gens. Au début des années 1990, avant la guerre au Kosovo, j’étais à Bari, dans les Pouilles.

L’Albanie se libérait, les réfugiés arrivaient par la côte. A ce moment-là, je n’avais pas idée de la pièce que j’allais écrire, mais juste du phénomène.

Zattera, lauréate d’un concours de la Loterie romande en 2006, signifie «radeau», et parle des boat-people.

Le spectacle, que j’ai monté à Vidy, pose la question de la solidarité: un sentiment induit naturellement ou qui tient de l’acquis?

Manifestement, certains l’acquièrent, d’autres pas...

La même démarche vaut-elle pour l’écriture de vos Chroniques Adriatiques?

– J’étais à Naples, à Lecce, etc. Ce que la Mafia est en Sicile se dénomme «Sacra Corona Unita» chez nous, dans les Pouilles.

Mais seul le nom change. Un de mes cousins est tombé dans la dope. Il venait nous taxer du fric.

Ça commence comme ça... Ce cancer-là est l’une de leurs sources de revenus les plus importantes, le sujet du dernier livre de Roberto Saviano.

Ecrire pour vous, est-ce une façon de résister?

– Il n’y a plus de place pour le cynisme aujourd’hui. Il faut proposer des parenthèses ou des bribes de solution, des actions.

Le théâtre peut être le lieu de cet échange, de ces propositions. Raison pour laquelle nous allons bientôt jouer dans les classes (Le Paquet, pièce écrite et mise en scène par Domenico Carli, ndlr).

Je crois naïvement que le théâtre peut être vecteur de solutions!

Dans la dernière pièce du triptyque, Lido Adriatico, la misère sociale est particulièrement criante. L’un des deux frères s’en sort en fuyant l’Italie pour l’Allemagne.

– La fuite des cerveaux est une hémorragie mortelle pour l’Italie.

Nous assistons à une nouvelle émigration européenne. La preuve avec la nouvelle directrice du Cern, Fabiola Gianotti, une italienne.

On ne peut pas dire que la crise est dernière nous, comme le prétendent certains.

J’ai lu récemment dans les journaux l’annonce de la démission de Riccardo Muti, pourtant chef honoraire à l’Opéra de Rome, où les conditions de travail devenaient épouvantables.

Je suis très fan, il vient d’un village des Pouilles tout près de chez moi.

A chaque fois que Muti prend sa baguette, c’est pour dire la même chose: ‘Mais regardez ce que vous faites! Vous êtes en train de démanteler la culture italienne!

Si lui s’en va, que vont faire les autres?

Le fil rouge entre les trois pièces des Chroniques est le lien familial, sur lequel vient se greffer une réalité sociale. Est-ce important pour vous?

– La famille, c’est notre culture. Et les liens qui se tissent en son sein aident à structurer la pièce.

Quand on dit «mon père» ou «ma mère», on sait de qui l’on parle. La famille est qui plus est un lieu d’étude sublime.

La preuve, c’est qu’elle est en train d’évoluer, comme on le voit en France. Le questionnement au père, qui sous-tend Ciao, Papà!, m’est venu dans des manifs dans le Sud de l’Italie,

où flottaient de petits drapeaux à l’effigie du Che et de Bob Marley.

A-t-on besoin de la caution d’un père idéologique ou spirituel et en quoi cette caution justifie-t-elle une action aujourd’hui?

C’est vraiment dans les gènes. On n’a pas encore de manifs avec Simone Weil, Nina Simone...ou Hannah Arendt!

En 2012, à Genève, Philippe Lüscher a réussi à porter à la scène Gomorra de Roberto Saviano, malgré des lettres de menace. La prise de risque est-elle réelle aussi de votre côté?

– La situation a été tendue pour Philippe Lüscher, mais pas en ce qui me concerne. Il faut savoir que d’autres auteurs que Saviano vivent sous escorte en Italie.

Dans ses ouvrages, qu’il vend dans le monde entier, Saviano divulgue les noms, les adresses et quasiment les montants en jeu dans le négoce illicite.

Benigni disait aux mafieux: ‘Qu’est-ce qu’il a fait Saviano? Il a fait un livre. Vous n’avez qu’à faire la même chose!’

Vous n’êtes ni dans le réalisme, ni dans la dénonciation...

– Je ne suis pas dans le réalisme mais je l’éclaire.

L’Italie est un pays formidable, généreux. C’est cela qui est émouvant. Les trois pièces des Chroniques se déroulent à Villafranca, une ville fictive.

J’ai emprunté ce concept à William Faulkner. Lui comme tant d’autres écrivains inventent une géographie imaginaire dans laquelle se passent toutes ses histoires.

Je viens d’un petit village des Pouilles qui s’appelle Margherita di Savoia.

Quand un ami réussit à y monter une épicerie, des gars viennent lui dire: «Ton entreprise marche bien, on a décidé de te taxer 1000 euros par semaine.

Comme ça marche de mieux en mieux, on va monter la mise à 1500 euros. Ce serait con si elle brûlait.»

Ce sont de petits exemples, mais qui me touchent personnellement... Le nombre d’entrepreneurs suicidés est une calamité.

Les banques ne font pas leur boulot. Difficile, inutile et idiot alors de parler de mes petits problèmes de quadragénaire...

D’autres le feraient mieux que moi. Mais il y a de la place pour tout le monde, disait Grotowski. Notre travail au théâtre est de susciter la réflexion.

Cécile Dalla Torre

THEATRE Après «Gomorra» monté à Genève par Philippe Lüscher en 2012,

les «Chroniques Adriatiques» de Domenico Carli éclaireront bientôt au Grütli la réalité d’une Italie gangrénée par la mafia. Interview.

Domenico Carli nous reçoit chaleureusement dans son atelier à Lausanne, une ancienne école de cinéma que ce fan de Scola, Risi ou Monicelli n’a sans doute pas choisie par hasard.

C’est là qu’il y donne ses cours de théâtre, ou qu’ont eu lieu les répétitions de Lido Adriatico, dernier volet de ses Chroniques Adriatiques, récemment parues dans un même ouvrage.

La trilogie sera bientôt jouée dans son intégralité au Grütli, à Genève, sous la houlette de la metteure en scène Anne-Cécile Moser,

enthousiasmée dès 2012 par Ciao Papà, première des trois pièces (déjà traduite en italien, en anglais et en allemand) évoquant, sous l’angle des rapports familiaux, une terre minée par la mafia.

Ce «Rital immigré», venu des Pouilles à l’âge de cinq ans, et qui n’a jamais opté pour le passeport suisse, se raconte avec franchise et humour.

Une âme généreuse et humaniste, dont la plume déliée a merveilleusement saisi la réalité de son pays, plus que jamais gangréné par le crime organisé.

Vos Chroniques Adriatiques, qui regroupent trois pièces fictionnelles autour du système mafieux, viennent de paraître (aux Editions d’En Bas).

Vous êtes italien d’origine, né dans les Pouilles, le sujet vous est proche...

Domenico Carli: Le théâtre offre la capacité de synthétiser la réalité en tant que métaphore. Ici en l’occurrence, l’Italie.

Mais ce questionnement sur la mafia est plus général que simplement circonscrit à un pays. Le phénomène me préoccupe beaucoup, car il fait exploser pratiquement tous les rapports humains.

La confiance et la solidarité, qui semblent aujourd’hui un peu ‘old-fashioned’, sont en train de s’effriter...

Quelle analyse faites-vous du phénomène?

– Avec Nicolas Giannakopoulos, spécialiste du crime organisé, nous avions évoqué deux pistes lors d’un débat tenu après les représentations à La Chaux-de-Fonds, en 2012.

Est-ce une crise de la démocratie qui amène à ce type de comportements? Ou une crise profonde de l’ultra-libéralisme?

Les deux se rejoignent à un moment donné. Si c’est une crise de la démocratie, c’est très grave. Si c’est celle de l’ultralibéralisme, ça l’est encore plus!

On a décrété que tout était en vente, que ce soit une mère, un fils, un rein, un bout de terrain, son identité – oui, la carte d’identité est un bien négociable.

Aviez-vous en tête l’idée du triptyque lorsque vous avez commencé à écrire vos Chroniques Adriatiques?

– Non, au début il y a eu Ciao, Papà!, qu’Anne-Cécile Moser a créé au Pulloff à Lausanne, en 2012.

Puis j’ai commencé à écrire Ave Maria, qu’elle a souhaité monter aussi. Il fallait ensuite conclure, d’où la commande de Lido Adriatico.

Le sujet me hante. Est-ce que je l’ai vraiment bouclé d’ailleurs? Le crime organisé, c’est lourd à porter. Mes étagères sont pleines de livres... C’est une réalité qu’on essaie de camoufler,

mais qui est en train de miner une génération entière. Et de manière un peu plus aiguë qu’avant, en raison de la conjonction de la crise économique et de celle des valeurs,

et de la facilité à basculer dans la criminalité organisée, qui est presque valorisée par certains médias aujourd’hui.

Cela donne un humus dans lequel on baigne tout le temps. Ciao, Papà! part d’un fait réel...

– Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire autour du personnage de Renata Fonte (élue de la province de Lecce, assassinée dans les années 1980, ndlr), à qui est dédié Ciao, Papà!,

et qui est à l’origine de cette fable sur le lien père-fille. Puis il y a eu le meurtre de Gelsomina Verde, jeune femme tuée par erreur, qui a inspiré Ave Maria,

une suite de monologues adressés, qui questionnent les rapports mère-fille.

Un peu comme une enquête qui avance à la suite d’un meurtre, donnant différents points de vue sur le même événement, à la manière de Kurosawa dans Rashomon.

Je n’amène aucune solution mais s’il fallait dire quelque chose à ma génération, c’est ce que j’aurais envie de lui raconter.

Ecrire, pour qui? Pourquoi?

– Pour les enfants, on s’attaque à des thématiques plus légères, mais toujours par la réflexion.

A l’adulte, on lui en demande un peu plus. D’où le vœu pieux d’essayer de rendre la complexité de la chose, et d’éviter le manichéisme.

C’est cela qui me passionne dans l’écriture. Comment rendre plausible et touchante une femme amoureuse qui se révèle être le lendemain une criminelle sans pitié,

froide et calculatrice, comme dans Ave Maria?

Quelles voies vous mènent à l’écriture?

– Par les enquêtes, les lectures et les rencontres, et mes fréquentations, je ‘pompe’ un peu chez les autres.

J’invente, je transforme. On m’avait par exemple raconté cette anecdote d’une jeune femme voilée travaillant en Suisse dans un centre d’accueil pour l’enfance, virée du jour au lendemain. Ça m’a inspiré Boléros.

De manière générale, j’opère le travail habituel de l’auteur pour remodeler des personnages, avec des états d’âme, un point de vue sur la réalité,

sans émaner d’idées conceptuelles ou de notions idéalistes. J’essaie au contraire de les rendre très sanguins, très charnels.

Quand vous dites «enquête», qu’est-ce que cela recouvre exactement?

– Aller sur le terrain, rencontrer les gens. Au début des années 1990, avant la guerre au Kosovo, j’étais à Bari, dans les Pouilles.

L’Albanie se libérait, les réfugiés arrivaient par la côte. A ce moment-là, je n’avais pas idée de la pièce que j’allais écrire, mais juste du phénomène.

Zattera, lauréate d’un concours de la Loterie romande en 2006, signifie «radeau», et parle des boat-people.

Le spectacle, que j’ai monté à Vidy, pose la question de la solidarité: un sentiment induit naturellement ou qui tient de l’acquis?

Manifestement, certains l’acquièrent, d’autres pas...

La même démarche vaut-elle pour l’écriture de vos Chroniques Adriatiques?

– J’étais à Naples, à Lecce, etc. Ce que la Mafia est en Sicile se dénomme «Sacra Corona Unita» chez nous, dans les Pouilles.

Mais seul le nom change. Un de mes cousins est tombé dans la dope. Il venait nous taxer du fric.

Ça commence comme ça... Ce cancer-là est l’une de leurs sources de revenus les plus importantes, le sujet du dernier livre de Roberto Saviano.

Ecrire pour vous, est-ce une façon de résister?

– Il n’y a plus de place pour le cynisme aujourd’hui. Il faut proposer des parenthèses ou des bribes de solution, des actions.

Le théâtre peut être le lieu de cet échange, de ces propositions. Raison pour laquelle nous allons bientôt jouer dans les classes (Le Paquet, pièce écrite et mise en scène par Domenico Carli, ndlr).

Je crois naïvement que le théâtre peut être vecteur de solutions!

Dans la dernière pièce du triptyque, Lido Adriatico, la misère sociale est particulièrement criante. L’un des deux frères s’en sort en fuyant l’Italie pour l’Allemagne.

– La fuite des cerveaux est une hémorragie mortelle pour l’Italie.

Nous assistons à une nouvelle émigration européenne. La preuve avec la nouvelle directrice du Cern, Fabiola Gianotti, une italienne.

On ne peut pas dire que la crise est dernière nous, comme le prétendent certains.

J’ai lu récemment dans les journaux l’annonce de la démission de Riccardo Muti, pourtant chef honoraire à l’Opéra de Rome, où les conditions de travail devenaient épouvantables.

Je suis très fan, il vient d’un village des Pouilles tout près de chez moi.

A chaque fois que Muti prend sa baguette, c’est pour dire la même chose: ‘Mais regardez ce que vous faites! Vous êtes en train de démanteler la culture italienne!

Si lui s’en va, que vont faire les autres?

Le fil rouge entre les trois pièces des Chroniques est le lien familial, sur lequel vient se greffer une réalité sociale. Est-ce important pour vous?

– La famille, c’est notre culture. Et les liens qui se tissent en son sein aident à structurer la pièce.

Quand on dit «mon père» ou «ma mère», on sait de qui l’on parle. La famille est qui plus est un lieu d’étude sublime.

La preuve, c’est qu’elle est en train d’évoluer, comme on le voit en France. Le questionnement au père, qui sous-tend Ciao, Papà!, m’est venu dans des manifs dans le Sud de l’Italie,

où flottaient de petits drapeaux à l’effigie du Che et de Bob Marley.

A-t-on besoin de la caution d’un père idéologique ou spirituel et en quoi cette caution justifie-t-elle une action aujourd’hui?

C’est vraiment dans les gènes. On n’a pas encore de manifs avec Simone Weil, Nina Simone...ou Hannah Arendt!

En 2012, à Genève, Philippe Lüscher a réussi à porter à la scène Gomorra de Roberto Saviano, malgré des lettres de menace. La prise de risque est-elle réelle aussi de votre côté?

– La situation a été tendue pour Philippe Lüscher, mais pas en ce qui me concerne. Il faut savoir que d’autres auteurs que Saviano vivent sous escorte en Italie.

Dans ses ouvrages, qu’il vend dans le monde entier, Saviano divulgue les noms, les adresses et quasiment les montants en jeu dans le négoce illicite.

Benigni disait aux mafieux: ‘Qu’est-ce qu’il a fait Saviano? Il a fait un livre. Vous n’avez qu’à faire la même chose!’

Vous n’êtes ni dans le réalisme, ni dans la dénonciation...

– Je ne suis pas dans le réalisme mais je l’éclaire.

L’Italie est un pays formidable, généreux. C’est cela qui est émouvant. Les trois pièces des Chroniques se déroulent à Villafranca, une ville fictive.

J’ai emprunté ce concept à William Faulkner. Lui comme tant d’autres écrivains inventent une géographie imaginaire dans laquelle se passent toutes ses histoires.

Je viens d’un petit village des Pouilles qui s’appelle Margherita di Savoia.

Quand un ami réussit à y monter une épicerie, des gars viennent lui dire: «Ton entreprise marche bien, on a décidé de te taxer 1000 euros par semaine.

Comme ça marche de mieux en mieux, on va monter la mise à 1500 euros. Ce serait con si elle brûlait.»

Ce sont de petits exemples, mais qui me touchent personnellement... Le nombre d’entrepreneurs suicidés est une calamité.

Les banques ne font pas leur boulot. Difficile, inutile et idiot alors de parler de mes petits problèmes de quadragénaire...

D’autres le feraient mieux que moi. Mais il y a de la place pour tout le monde, disait Grotowski. Notre travail au théâtre est de susciter la réflexion.